耳と聴覚のメカニズム

耳は空気の振動を脳によって処理される電気信号に変換します。

6 – 12.年

mozaLink

/ウェブリンク

質問

- うずまき菅は液体で満たされています。それは鐙骨の動きで振動されるのは本当ですか。

- ある周波数の音はうずまき菅の決められた部分で吸収されます。本当ですか。

- 鼓膜の接続している、最も外側に位置する耳小骨は砧骨です。本当ですか。

- 音波は耳管において刺激を起こすのは本当ですか。

- 耳管はエウスタキオ管とも呼ばれているのは本当ですか。

- 鐙骨の下部はうずまき菅の卵円窓にぴったりと収めているのは本当ですか。

- 健康的な耳はどの範囲の周波数の音が聞こえますか。

- うずまき菅の下部でどのような音が吸収されますか。

- 聴覚皮質は大脳皮質のどの脳葉にありますか。

- 鼓室と咽頭腔は何で繋げられてますか。

- 外耳と中耳の間に何がありますか。

- 刺激は耳のどの部分で発生しますか。

- うずまき菅はどこに位置しますか。

- 耳介は主にどのような組織で構成されていますか。

- 次に続く骨のうち耳小骨ではないのはどれか。

- 音の感覚はどこで生成しますか。

- 低い音に発生する低い周波数の振動はどこの膜を振動させますか。

- どの脳神経が前庭うずまき菅神経とも呼ばれていますか。

- 耳小骨はどこにありますか。

シーン

聴覚のメカニズム

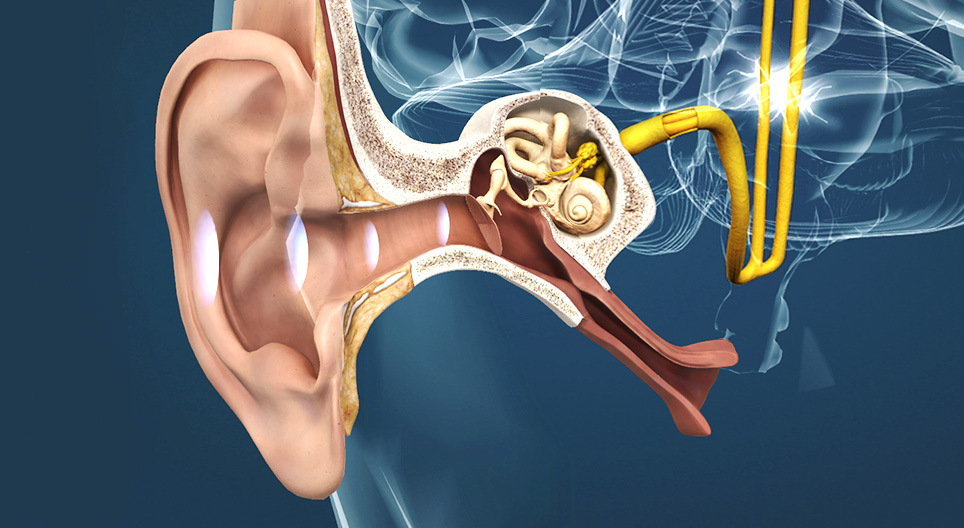

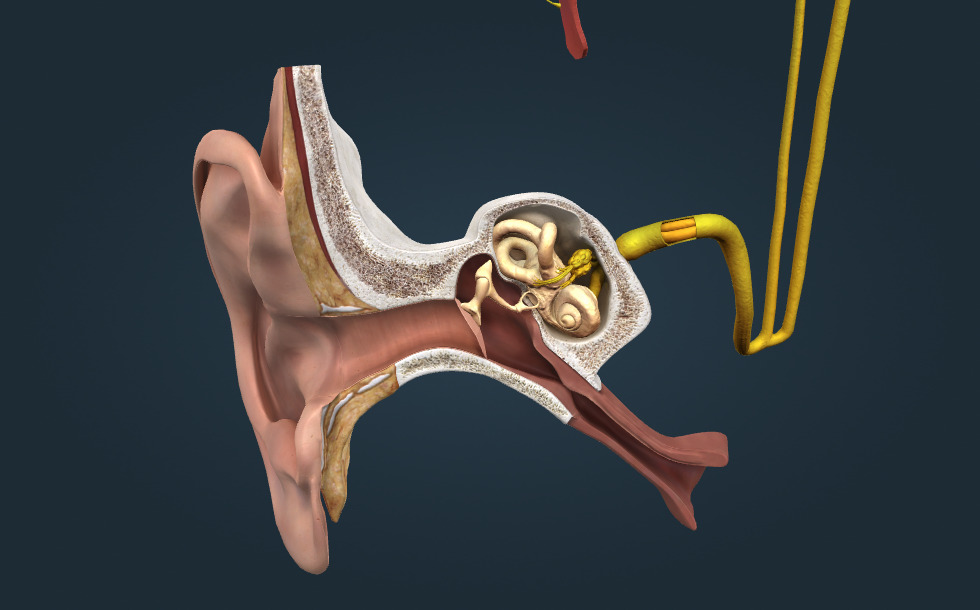

- 外耳 - 音波を外耳道へと導きます。主に線維軟骨から構成されています。

- 外耳道 - 音波を鼓膜へと導きます。外耳道を覆っている皮膚は耳垢を作ります。耳垢は損傷や感染から耳を守ります。過剰な耳垢は音の通路である外耳道を妨げ、一時的な難聴を引き起こします。

- 中耳 - 鼓室と小骨から成ります。エウスタキー管を通じて咽頭腔へとつながっています。

- 内耳 - 平衡と聴覚において重要な役割を持っています。

- うずまき菅神経 - 第VIII脳神経であり、内耳のうずまき菅から脳へと信号を伝えます。この神経は平衡に関する情報も伝えるので、前庭うずまき菅神経とも呼ばれています。

- 聴覚路 - 脳にある聴神経の続きです。この軸索は、視床を通じて聴覚皮質へと刺激を伝達します。

- 聴覚皮質 - 脳の皮質領域であり、側頭葉に位置しています。音処理し、異なる音の高さによって、音の高さに敏感な領域が活性化されます。

- エウスタキー管 - 中耳(鼓室)と鼻腔をつないでいます。内耳と外界の圧力を等しくしています。飲み込む時にたいてい開き、恒久的に閉じた時には内耳の空気圧は低下して耳が塞がれた感じを与えます。外界の空気圧が変化した時、ポンとした音が聞こえます。エウスタキー管が開き鼓室に空気が流れる(もしも外界の大気圧がより高い時)か、鼓室から空気が出ます(もしも外界の大気圧がより低い時)。

耳

- 外耳 - 音波を外耳道へと導きます。主に線維軟骨から構成されています。

- 外耳道 - 音波を鼓膜へと導きます。外耳道を覆っている皮膚は耳垢を作ります。耳垢は損傷や感染から耳を守ります。過剰な耳垢は音の通路である外耳道を妨げ、一時的な難聴を引き起こします。

- 中耳 - 鼓室と小骨から成ります。エウスタキー管を通じて咽頭腔へとつながっています。

- 内耳 - 平衡と聴覚において重要な役割を持っています。

- うずまき菅神経 - 第VIII脳神経であり、内耳のうずまき菅から脳へと信号を伝えます。この神経は平衡に関する情報も伝えるので、前庭うずまき菅神経とも呼ばれています。

- 聴覚路 - 脳にある聴神経の続きです。この軸索は、視床を通じて聴覚皮質へと刺激を伝達します。

- 聴覚皮質 - 脳の皮質領域であり、側頭葉に位置しています。音処理し、異なる音の高さによって、音の高さに敏感な領域が活性化されます。

- エウスタキー管 - 中耳(鼓室)と鼻腔をつないでいます。内耳と外界の圧力を等しくしています。飲み込む時にたいてい開き、恒久的に閉じた時には内耳の空気圧は低下して耳が塞がれた感じを与えます。外界の空気圧が変化した時、ポンとした音が聞こえます。エウスタキー管が開き鼓室に空気が流れる(もしも外界の大気圧がより高い時)か、鼓室から空気が出ます(もしも外界の大気圧がより低い時)。

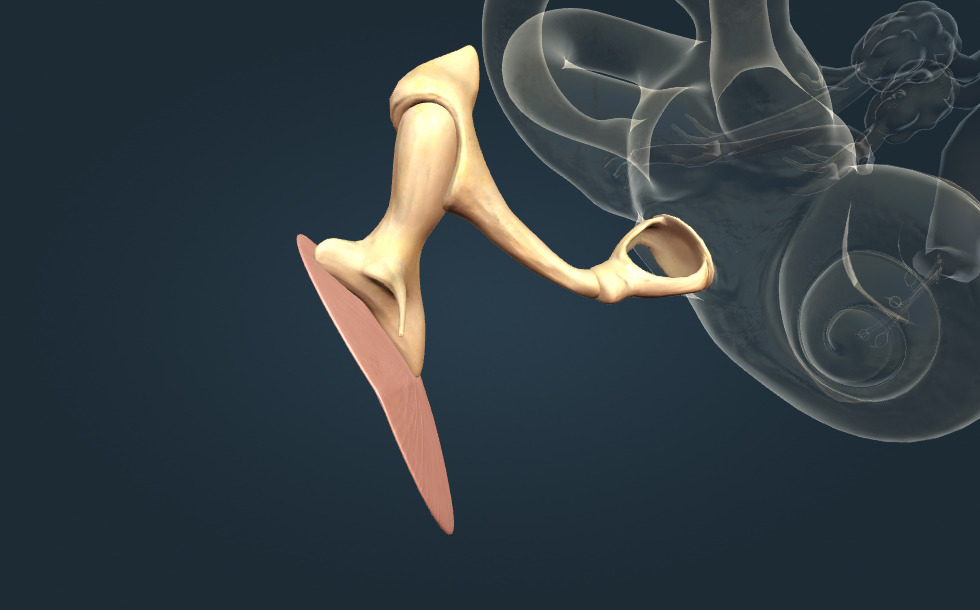

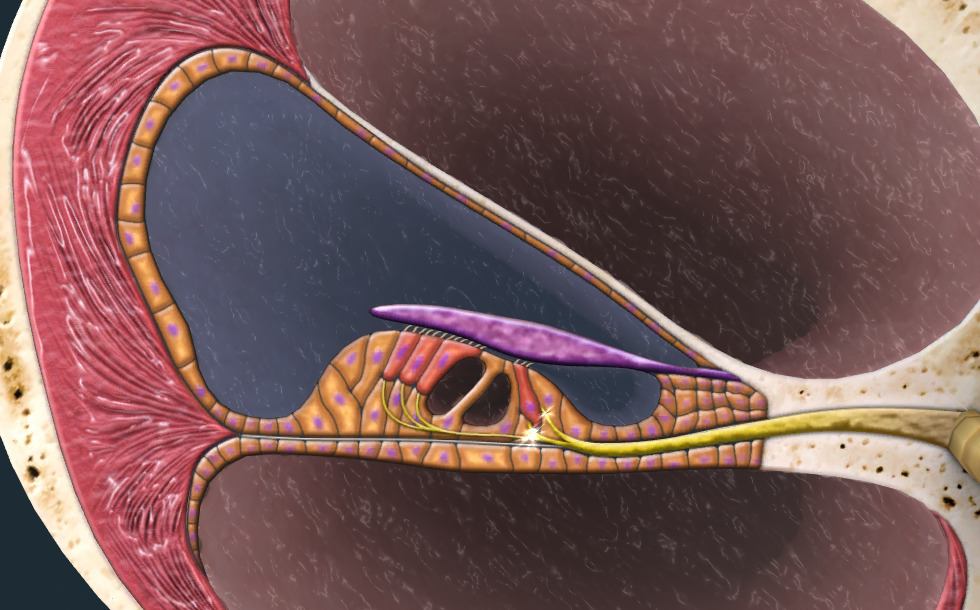

耳骨

- 鼓膜 - 外耳道と中耳を隔てる膜です。音波は鼓膜を振動させ、この振動は小骨に伝達されます。穿刺術が行われる時、小さい切り込みを鼓膜につくり、炎症が起きている中耳から膿を出します。

- 槌骨 - 最も外側の小骨で、鼓膜の振動を砧骨に伝えます。

- 砧骨 - 中央の小骨で、槌骨の振動を鐙骨に伝えます。

- 鐙骨 - 最も内側の小骨で,砧骨の振動をうずまき菅に伝えます。人体で最も小さい骨です。

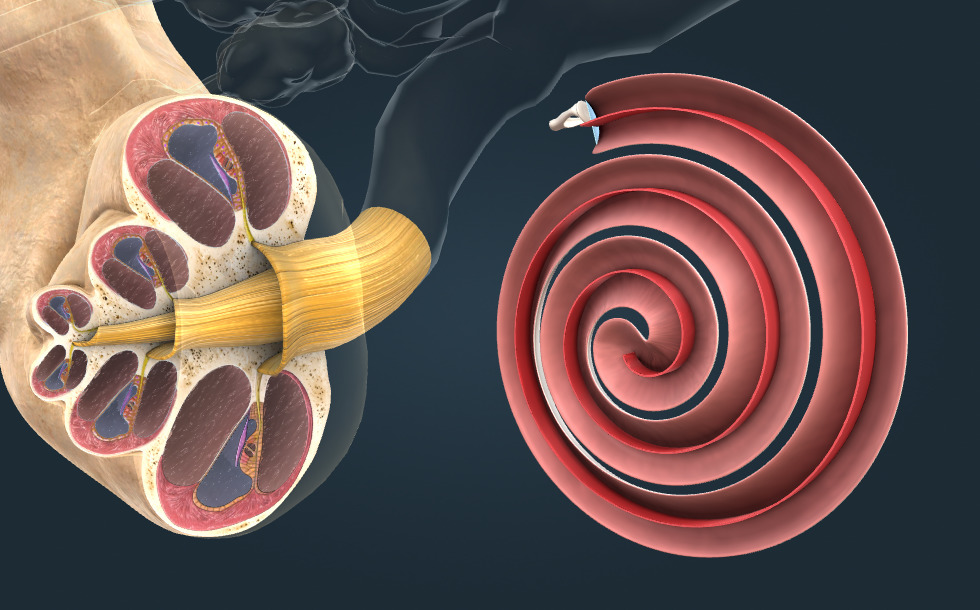

うずまき菅

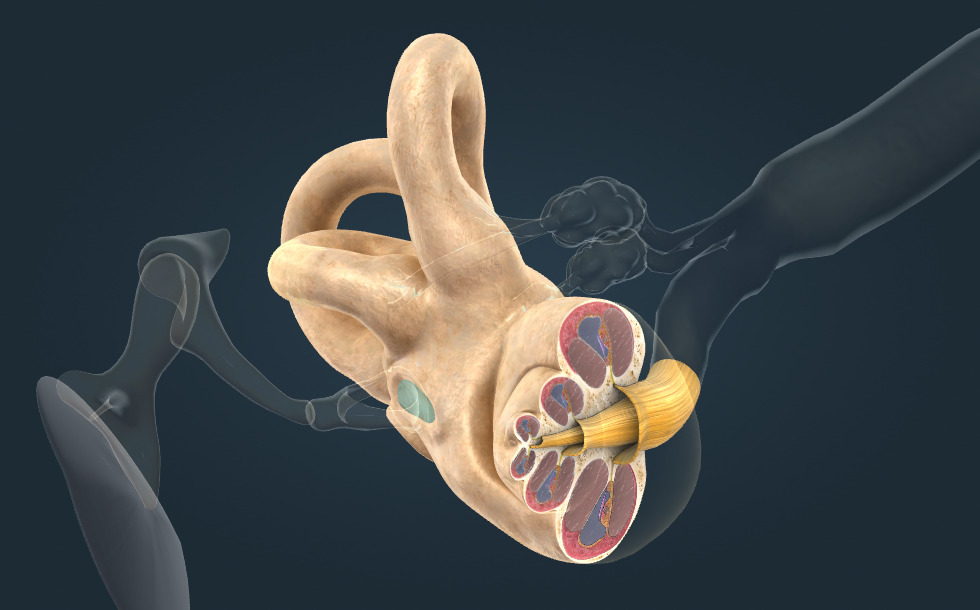

- 三半規管 - 頭の角加速度を感知します。頭がいかなる方向へ傾 くと、信号が半規管の受容体で作られ、うずまき菅神経(前庭うずまき菅神経)の軸索によって脳へ伝達されます。

- 前庭階 - 前庭階にある液体(外リンパ)は鐙骨によってしんどうします。液体の振動はうずまき菅の先端の方へ伝わります。

- 中央階 - 中央階はライスナー膜によって前庭階から区切られ、基底膜によって鼓室階から区切られています。液体(内リンパ)で満たされています。

- 鼓室階 - 液体(外リンパ)で満たされている。先端からの振動はうずまき菅の土台であるこの鼓室階に伝わります。

- うずまき菅神経 - 第VIII脳神経であり、内耳のうずまき菅から脳へと信号を伝えます。この神経は平衡に関する情報も伝えるので、前庭うずまき菅神経とも呼ばれています。

- 正円窓 - 結合組織膜で覆われています。うずまき菅の下部に満たされている液体の振動は正円窓の方へ伝わります。正円窓はうずまき菅の出口です。

- 卵円窓 - 結合組織膜で覆われています。鐙骨の根元はここに結合しています。鐙骨の振動は卵円窓の膜によってうずまき菅の上部に満たされている液に伝達されます。卵円窓はうずまき菅の入口です。

コルチ器

- 有毛細胞 - 振動が基底膜に吸収されると、蓋膜が互いに動きます。蓋膜はコルチ器官にある有毛細胞に対して押されて、有毛細胞が曲がります。そして細胞で信号が作られます。絶え間ない騒音にさらされると有毛細胞を壊してしまい、永久的な難聴を引き起こします。仕事場での十分な耳の保護が重要なのはこのためです。

- 蓋膜 - 振動が基底膜に吸収されると、蓋膜が互いに動きます。蓋膜はコルチ器官にある有毛細胞に対して押されて、有毛細胞が曲がります。そして細胞で信号が作られます。

- 基底膜 - 基底膜はうずまき菅内の液体に伝わっている振動を吸収し、振動を始めます。この振動が基底膜と蓋膜を互いに動かせます。

- 神経線維

周波数局在

A helyelv szerint a hangmagasságot az határozza meg, hogy a belső fül csigájában hol jön létre a legnagyobb rezgés az alaphártyán. A nagyobb frekvenciájú rezgések, amelyek a magasabb hang hatására alakulnak ki, a csiga alapjához közel elnyelődnek, és rezgésbe hozzák az alaphártyát. A mélyebb hangok hatására létrejövő kisebb frekvenciájú rezgések a csiga csúcsához közelebb rezgetik meg az alaphártyát. Az elnyelődés helyén elektromos ingerület alakul ki, ami az agyba jut. Így az ingerület keletkezésének helye kódolja a hang magasságát.

Békésy György (1899–1972) magyar-amerikai biofizikus kísérletekkel igazolta ezt az elméletet. Felfedezéseivel alapvetően járult hozzá a hallás mechanizmusának megértéséhez. 1961-ben „a belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért” orvostudományi Nobel-díjat kapott.

音は我々の耳に感知可能な空気の振動です。健康な耳では20〜20,000Hzの周波数の音波を感知できます。この範囲は老化や騒音により、狭くなります。

音波は内耳で信号を作り、うずまき菅神経と聴覚路によって聴覚皮質に伝達されます。音の感覚は聴覚皮質で作られます。

音波は外耳によって直接外耳道に伝達されます。音波は外耳道を閉じている鼓膜を振動させます。

鼓膜の振動は小骨である槌骨、砧骨、鐙骨によってうずまき菅に伝わります。

鐙骨の根元はうずまき菅の卵円窓に結合しています。基底膜はうずまき菅の内側にあります。基底膜はうずまき菅の先端まで向かい、そして戻ってきて、ライスナー膜へと続きます。膜はうずまき菅を縦方向に3つの区分にわかれます。鼓室階、中央階、前庭階です。

うずまき菅には鐙骨によって振動する液体で満たされています。高い周波数の音は高い周波数の振動を液体に作り、基底膜の初めの部分に吸収されます。低い音によって作られた低い周波数の振動はうずまき菅に入り、基底膜の先端の部分に吸収されます。振動が吸収されると、電気信号が発生し、脳へと伝達されます。音の高さは吸収した場所によります。これは周波数局在と呼ばれています。

電気信号はコルチ器官で作られます。

うずまき菅内に伝わった振動は蓋膜をコルチ器官にある有毛細胞に対して押して、有毛細胞が曲がります。そして細胞で信号が作られます。こうして、コルチ器官は振動を電気信号に変換し、うずまき菅神経によって脳へと伝達され、聴覚路によって聴覚皮質へと伝達されます。最終的に大脳皮質で音の感覚が作られます。